Les Chevrolins "Morts pour la France" en 1915

(© P. AMELINE Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur)

1915

12 – Joseph GUILBAUD 13 – François BARILLERE 14 – Pierre Jean GRILLARD

15 – François FREUCHET 16 – Clément BITON 17 - Octave BITON

18 – Henri BRELIERE 19 – Georges ALBERT 20 – Emile LEBEAUPIN

21 - François CORBINEAU 22 – Georges THIBAUDEAU 23 – Henri CHEVALIER

24 – Léon GUILET 25 – Léon MAINGUET 26 – Constant BITON

27 – Edouard GUILBAUD 28 – Stanislas BOURON 29 – Ambroise RICHARD

30 – Emile FREUCHET 31 – Joseph CORBINEAU 32 – Louis BOUCHAUD

33 – Joseph BITON 34 - Jules BLAIS 35 - François TESSIER

12 / 75 Joseph GUILBAUD, le père que Madeleine n'a pas connu

Pierre Joseph François Guilbaud est né à Tréjet le 27 juin 1880. Il est le fils aîné d'un jeune couple de cultivateurs, Pierre Guilbaud et Madeleine Legeay. Le jeune Joseph et son frère Emile, de cinq ans son cadet, travaillent très tôt sur la petite exploitation familiale où vivent aussi leur grand-mère paternelle et Françoise Gohaud, une grand-tante.

Le moment venu, Joseph part au service militaire. Le 15 novembre 1901, il arrive à Saint Maixent, dans les Deux-Sèvres, où il est incorporé au 114ème Régiment d'Infanterie. Bien que la durée du service soit à l'époque de trois ans, Joseph a la bonne surprise d'apprendre, au bout de deux ans, qu'il est « devenu dispensé « frère au service », postérieurement à son incorporation ».

En effet, le 4 novembre 1903, son frère Emile, qui a juste 18 ans, embrasse la carrière militaire, s'engage au 64ème R.I. d'Ancenis et permet ainsi à Joseph de profiter du fameux article 21. S'agit-il vraiment d'une « surprise » pour Joseph ou d'un arrangement prémédité entre les deux frères ? Aucune pièce d'archive ne nous le dira. Toujours est-il que Joseph est libéré le 22 novembre 1903. Il revient à Tréjet où le travail l'attend.

Sans doute avait-il remarqué, avant son départ, la jeune domestique qui travaillait chez Pierre Josnin, juste à la porte d'à côté. Peut-être avaient-ils même déjà formé ensemble quelque projet. Quoi qu'il en soit, le 19 février 1906, Joseph Guilbaud épouse Baptistine Marie Angèle Perraud qui s'installe, dès lors, chez ses anciens voisins et nouveaux beaux-parents. De cette union naît l'année suivante un fils qu'ils prénomment Emilien, puis, en septembre 1914, une fille nommée Madeleine, comme sa grand-mère.

Mais Joseph a-t-il seulement connu sa fille ? Elle, c'est une certitude, ne le connaîtra pas. Joseph Guilbaud est en effet rappelé à l'activité le 21 août 1914. Il rejoint le 65ème Régiment d'Infanterie alors engagé sur le front belge, participe au grand repli sur la Champagne, à la bataille de la Marne puis au début de la guerre de position, dans la Somme. Il est lui aussi dans les tranchées d'Auchonvillers quand Octave Perraud disparaît, le 20 octobre.

Le 5 décembre 1914, Joseph Guilbaud quitte ses camarades du 65ème et passe, avec d'autres sans doute, mais pour une raison que nous n'avons pas retrouvée, au 251ème Régiment d'Infanterie qui se trouve alors sur l'Aisne, non loin du Chemin des Dames, qui deviendra tristement célèbre en 1917. C'est là, dans les tranchées de Saint Mard et du Mont Sapin, en partie inondées à cause de fortes pluies, que Joseph subira avec son nouveau régiment des bombardements quasi quotidiens pendant tout le mois de décembre.

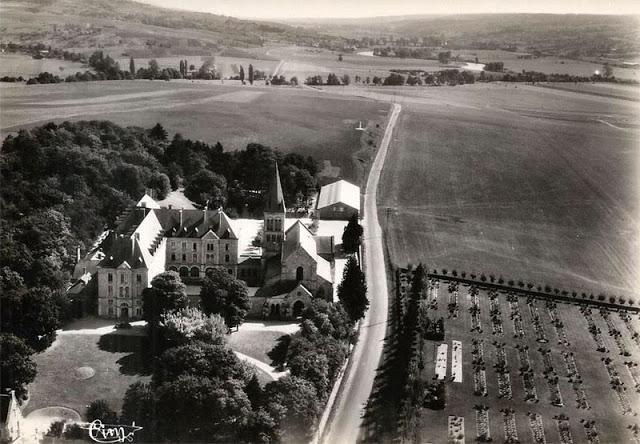

Alors que la funeste année 1914 tire à sa fin, il tombe malade : fièvre parathyphoïde B. Comme beaucoup de rappelés de l'été 14, Joseph n'a pas été vacciné contre ce fléau qui fait alors des ravages dans les tranchées. Il est évacué vers l'arrière, à une quarantaine de kilomètres, où il est soigné à l'ambulance 4/60, dans l'ancien Prieuré de Binson, à Châtillon-sur-Marne. Mais rien n'y fait et Joseph Guilbaud s'éteint à l'aube du 12 janvier 1915.

Le Prieuré de Binson et le cimetière militaire attenant où repose Joseph Guilbaud.

Sa femme et ses enfants resteront à Tréjet, chez ses parents. Après la mort du grand-père, Pierre Guilbaud, en janvier 1920, ce sont les deux veuves qui tiendront ensemble l'exploitation, au moins jusqu'au début des années 1930.

Mis en ligne le 31 mars 2014

13 / 75 François BARILLERE, dans l'enfer de La Boisselle

François Henri Barillère voit le jour à La Gestrie le 23 mai 1883. Il est le deuxième enfant et l'aîné des fils d'Henri Barillère et d'Angèle Martinet, un jeune couple de cultivateurs qui travaillent en association avec le frère aîné d'Henri, Jacques, et son épouse.

Bientôt trois autres enfants viennent élargir la famille et, à l'âge du recensement, François, qui travaille sur la ferme familiale, fait valoir sa qualité de « soutien de famille ». Dans sa séance de mai 1904, le conseil municipal de La Chevrolière lui apporte un avis favorable : « Cet homme est l'aîné des garçons d'une famille de cinq enfants qui a à sa charge l'aïeule Anne Angebaud, laquelle ne peut plus travailler pour gagner sa vie. La mère de ce jeune homme est maladive, elle est dans l'impossibilité de se livrer aux travaux agricoles d'une ferme. »

François Barillère est appelé le 15 novembre 1904 au 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied, à Longuyon, en Meurthe-et-Moselle, tout près des frontières. En revient-il dès septembre 1905, comme le laisserait supposer la dispense qui lui a été accordée, ou seulement l'année suivante, comme le laisserait imaginer son absence lors du recensement de la population réalisé en 1906 ? Un doute subsiste. Plus tard, il accomplit ses périodes d'exercices à Nantes, au 65ème Régiment d'Infanterie, à l'été 1910 et au printemps 1913.

François quitte la ferme de La Gestrie quand ses deux frères cadets, Jean-Baptiste et Pierre, sont en âge de le remplacer. En 1911, on le retrouve valet de ferme chez Jean Clouet à La Girouardière, peu de temps avant son mariage. Il épouse, en effet, Marie Louise Jeanne Freuchet le 12 février 1912. La jeune mariée, originaire du Grand Panveau, va avoir 25 ans. En 1913 leur naît un fils qu'ils prénomment Etienne.

François et Marie Louise, le jour de leur mariage (Collection Roger, Etienne et Colette Barillère)

Puis la guerre éclate. François Barillère est rappelé dès le 1er août 1914 et incorporé, le 3, au 65ème R.I., 1er bataillon, 4éme compagnie. Bientôt, pour lui et ses camarades, c'est la bataille des Frontières, jusqu'en Belgique, le repli en bon ordre à travers la Champagne, la terrible bataille de la Marne, puis la « course à la mer » et les marches forcées du 21 au 25 septembre pour rejoindre la Somme au plus vite, enfin, à partir d'octobre, la guerre des tranchées dans le secteur situé au nord d'Albert, l'affaire de Beaumont-Hamel en décembre, puis, enfin, les premiers combats acharnés de La Boisselle qui lui seront fatals.

Le 15 janvier 1915 à 18 heures, le premier bataillon quitte le hameau de Varennes pour remonter à La Boisselle où il était déjà du 29 au 31 décembre. Il vient remplacer deux compagnies du 118ème R.I. et deux compagnies du 19ème R.I. La relève se fait rapidement dans les tranchées qui courent jusque dans le cimetière de ce village en ruine. Le 18 janvier, en pleine nuit, à 0h15 exactement, les Allemands « attaquent en masse sans préparation d'artillerie et dans le plus grand silence ». Les compagnies de première ligne, sous l'effet de la surprise, refluent tant bien que mal mais s'accrochent. A 3h30, le premier bataillon reçoit l'ordre de contre-attaquer dès que possible, ce qu'il fait « à 7h après un violent feu d'artillerie ». C'est au cours de ces combats, de la nuit ou de la matinée, que François Barillère est grièvement blessé et évacué vers Amiens, à 35 kilomètres de là.

Tranchée devant La Boisselle au printemps 1915

(Photo Lt Jeantrel, Coll. AVLF, Forum Pages 14-18).

Quand le calme revient, « les positions initiales sont reprises » mais on déplore, dans les rangs du bataillon, 14 tués, 26 blessés, dont François, et une centaine de « disparus » parmi lesquels figurent au moins trois autres Chevrolins dont on saura, beaucoup plus tard, qu'ils ont été faits prisonniers au cours de cet assaut.

François Barillère est admis à l'hôpital temporaire n°5, installé dans les murs du lycée du Sacré-Coeur, rue de l'Oratoire, à Amiens. Il y meurt des « suites de blessure de guerre » trois jours plus tard, le 21 janvier 1915, à 10h du soir. Dès le lendemain, le maire de La Chevrolière, Emmanuel Béranger, reçoit un télégramme, envoyé à 8h40, qui lui annonce la triste nouvelle et qui se termine ainsi : « inhumation 24 janvier 7h30 informez famille »...

Quelque temps plus tard, Marie, la jeune veuve, qui restera au Grand Panveau pour élever leur fils unique, reçoit un mandat et un petit colis contenant les « effets personnels » du soldat Barillère. Cet envoi est accompagné d'une liste, aussi émouvante que dérisoire : « un porte-monnaie, une pipe, une liasse de correspondance, une bague supposée or, une somme de 75 Francs et 25 centimes »...

Mis en ligne le 10 avril 2014

14 / 75 Pierre-Jean GRILLARD, « dans la région du coeur »

Pierre Jean Joseph Grillard naît à Passay le 22 avril 1873. Il est le troisième enfant d'un couple de Passis mariés sur le tard. Pierre, son père, est un pêcheur de 45 ans et sa mère, Marie Tessier, a déjà 39 ans. Les Grillard sont pêcheurs de père en fils et le jeune Pierre ne déroge pas à la règle. Il travaille déjà lorsqu'il perd sa mère, à l'âge de 14 ans.

Le 13 novembre 1894, Pierre quitte les rives du lac pour aller revêtir l'uniforme au 6ème Régiment du Génie, à Angers. Le jeune sapeur est « envoyé en congé » dès le 24 septembre 1895. Il retrouve sa plate et ses bosselles puis se marie quelques années plus tard. Le 23 juillet 1900, il épouse Marie Aimée Anastasie Guibreteau, couturière et tailleuse, de Passay.

La situation difficile des pêcheurs en ce début de XXème siècle et leurs longues luttes revendicatives n'empêchent pas les Grillard d'avoir bientôt cinq enfants : Marie Célestine naît en 1901, Arsène en 1903, Fernand en 1905, Albert en 1909 et enfin René en 1911. L'année suivante, Pierre et Marie ont toutefois la douleur de perdre l'un d'entre eux. Albert meurt à l'âge de trois ans, le 5 juin 1912.

Quand la guerre éclate, Pierre Grillard a déjà 41 ans. Il est cependant rappelé le 4 août 1914 et incorporé à la 1ère compagnie du 11ème Bataillon Territorial du Génie à Lorient. Comme Emmanuel Padiou, qui le rejoint le lendemain et qu'il doit sûrement connaître, il a sans doute pensé que leur âge et que les missions qu'on leur assignait à Lorient et à Brest les garderaient bien loin du front et de ses dangers...

La compagnie de Pierre et d'Emmanuel Padiou (11/75) a participé à la construction

du camp de prisonniers de L'Ile Longue entre août et octobre 1914.

Hélas, la « guerre rapide » que certains prédisaient en août ne semble pas vouloir finir de sitôt et le 2 novembre nos deux territoriaux apprennent que leur compagnie est appelée à monter au front le mois suivant. La guerre des tranchées, triste nouveauté de l'automne 14, consomme toujours plus de sapeurs-mineurs... Le 2 décembre, Pierre Grillard quitte Brest pour la forêt d'Argonne. Le 4, sa compagnie est envoyée dans le secteur de Vienne-le-Château. Creusement de tranchées et de boyaux, étayage et renforcement, relèvement, pompage, aménagement et réparation de gourbis, voilà le quotidien de Pierre, bien loin du silence et de la lumière de Grand Lieu...

A partir du 12 décembre le péril augmente encore. La compagnie se retrouve désormais en première ligne, « à 50 mètres au plus de l'ennemi », pour des « travaux de sape et de mine, de jour et de nuit » dans le sinistre bois de La Grurie. C'est là qu'Emmanuel Padiou est fauché le 19. Difficile d'imaginer que, dans cette compagnie d'à peine 200 hommes, Pierre Grillard n'ait pas très vite appris la fin tragique d'un « pays »... Mais l'instinct de survie prend vite le dessus et l'urgence est là, qui est sans pitié.

Le travail continue inlassablement. Une des sections de la compagnie est maintenant chargée de fabriquer des claies, des fascines et des gabions. On change d'année sans s'en apercevoir et le 7 janvier les hommes ont enfin droit à une journée de repos ! Ce sera la dernière pour Pierre. Il paraît que le 16 la compagnie est citée à l'ordre de la Division ; mais ces vieux sapeurs en sont-ils émus ? Le 24, on essuie des tirs d'artillerie, il y a des blessés. Et puis le 26 janvier, à 16h, un court instant d'inattention, peut-être une brèche dans le parapet à laquelle on n'a plus pensé, une précaution oubliée ou un geste maladroit à cause de la fatigue, et c'est déjà trop tard : Pierre Grillard est mort, « tué à l'ennemi par une balle qui a pénétré par l'épaule gauche et lui a traversé le corps dans la région du cœur occasionnant une mort immédiate »...

Mis en ligne le 17 avril 2014

15 / 75 François FREUCHET, le métayer du Plessis

François Marie Joseph Freuchet est né au Plessis le 15 octobre 1877. Pour le distinguer de son père, un autre François, on l'appelle Joseph. Les Freuchet tiennent la métairie du Plessis depuis deux générations quand Joseph voit le jour. Son grand-père, Jacques, assistés de son père et de son oncle, Jean-Baptiste, dirigent l'exploitation. Joseph, qui n'est pas allé longtemps à l'école, les rejoint bientôt. Il a deux frères plus jeunes, Antoine et Eugène, puis, beaucoup plus tard, il aura une sœur prénommée Marie.

Le 15 novembre 1898, il quitte Le Plessis pour la première fois. Il part pour La Roche-sur-Yon où il est incorporé au 93ème Régiment d'Infanterie. Devenu soldat de première classe le 25 juillet 1900, il est libéré le 14 septembre 1901 et rentre au Plessis. Alors qu'il va déjà sur ses trente ans, il épouse la fille de la maison d'à côté, Eugénie Guillou, qui vient d'avoir 19 ans. La noce se déroule le 9 juillet 1907. De cette union naît, l'année suivante, une fille prénommée Marie Josèphe qui mourra en bas âge, en 1911.

La même année, Joseph passe dans l'armée territoriale et accomplit une période d'exercices en mars 1912, à Nantes, au 81ème Régiment d'Infanterie Territoriale. Mobilisé le 3 août 1914, il rejoint ce même régiment et monte avec lui en Picardie. Surpris par la progression allemande de « la course à la mer », le 81ème R.I.T. se retrouve en première ligne et subit de lourdes pertes. Joseph participe au combat de Péronne, le 23 septembre, au cours duquel un autre Chevrolin, Célestin Corbineau, disparaît avec 54 de leurs camarades.

Avec l'automne commence la guerre de position. On s'enterre dans les tranchées aux alentours d'Albert, dans la Somme. En octobre, ces conditions de vie difficiles, aggravées par la promiscuité, favorisent le déclenchement et la propagation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui entraîne des évacuations sanitaires de plus en plus nombreuses. En décembre, le régiment de Joseph glisse vers le nord. On le retrouve à une dizaine de kilomètres au sud-ouest d'Arras, dans les tranchées de Bailleulval, Beaumetz, Basseux...

C'est là, sans doute vers la fin décembre, que Joseph, tombe malade à son tour. D'abord évacué à l'ambulance de son secteur, il est bientôt transféré vers l'arrière, à Tulle, en Corrèze. Le 6 janvier 1915, il est admis à l'hôpital temporaire n°23 qui a installé pas moins de 600 lits dans les murs du lycée de cette ville. Malgré les soins qui lui sont prodigués, François Freuchet, dit Joseph, meurt de « suite de maladie contractée au service », le 2 février 1915 à 15h15.

Source : http://hobbiesdejp.free.fr/Collections/14_18/Sanitaire/14_18_Service_sante_l_interieur_12eREG_HC_fichiers/image011.jpg

La malheureuse Eugénie, veuve et sans enfant, reste au Plessis mais retourne dans la maison voisine où vivent ses parents, sa jeune sœur, Berthe, son frère Gabriel, sa belle-sœur et leurs enfants. C'est là qu'elle reçoit, quelque temps plus tard, « les effets et objets personnels » de Joseph : « un porte-monnaie contenant 31 Francs et 85 centimes, une alliance en or, deux couteaux, un livret militaire, un paquet de lettres personnelles »...

Après la mort de ses vieux parents, Eugénie Freuchet quittera Le Plessis pour le bourg de La Chevrolière où on la retrouvera, au début des années 1930, comme « cuisinière » du curé Maillard et de l'abbé Gasnier.

Mis en ligne le 24 avril 2014

16 / 75 Clément BITON, le jeune voisin du Plessis

Jean Clément Auguste Jacques Biton est lui aussi natif du Plessis. Premier enfant d'Auguste Biton et de Clémence Barillère, il voit le jour le 12 mars 1894 dans l'une des deux métairies que compte alors le hameau, celle de son grand-père Mathurin. Dans la ferme voisine vivent les Freuchet, dont François que nous venons d'évoquer (15/75), déjà âgé de 16 ans.

Bientôt la famille Biton s'élargit avec les naissances d'Alphonse en 1897, d'Auguste en 1900, de Benjamin en 1906 et, enfin, d'Anne-Marie en 1909. Pour soulager Clémence et permettre aux aînés de travailler aux champs, on a engagé, peu après la naissance de la petite dernière, Octavie Cornillaud, une jeune domestique d'une vingtaine d'année. Mais la guerre éclate et Clément, qui vient de fêter ses 20 ans, doit quitter Le Plessis.

Appartenant à la malheureuse « classe 14 », il est appelé par anticipation dès le mois de septembre. Incorporé au 77ème Régiment d'Infanterie, Clément Biton rejoint la caserne Tharreau, à Cholet, le 7 septembre. Commence alors pour lui une période de formation et d'entraînement d'autant plus intense que des combats bien réels l'attendent. C'est vraisemblablement en décembre, le 4 ou le 11, que Clément rejoint le front. Le gros de son régiment est alors engagé en Belgique, près d'Ypres, et se trouve, à ce moment, au repos à Vlamertinghe. Voici ce qu'on lit dans le journal régimentaire, à la date du 4 décembre : « A 15 heures, le régiment reçoit un détachement de 169 jeunes soldats de la classe 1914 venant du dépôt ; ils sont reçus par le capitaine Béziers-Lafosse et réparties dans les compagnies » ; pour Clément, ce sera la 1ère...

La période est calme et sa vie dans les tranchées commence par des travaux de défense. Le 10, on répartit dans certaines compagnies un moyen d'observation original : « les périscopes de tranchées1, inventés par le capitaine Litschfousse du régiment, sont essayés avec un plein succès dans plusieurs compagnies. Ces appareils permettent de voir l'ennemi tout en restant tapi au fond de la tranchée et peuvent rendre de grands services »... Toutefois Clément Biton ne tardera pas à connaître le baptême du feu. Entre le 14 et le 18 décembre, le 7-7, comme on le surnomme, se trouve en première ligne au nord de la ville d'Ypres. Plusieurs attaques et plusieurs replis meurtriers se succèdent. Dans la nuit du 22 au 23, le régiment de Clément est relevé par les Angevins du 135ème R.I. Il rentre au cantonnement de Vlamertinghe au petit matin.

Mais le repos sera de courte durée : un contrordre les contraint à repartir dès le lendemain à 20h ! C'est donc en pleine nuit de Noël que le 77ème relève le 94ème R.I. et deux Bataillons de Chasseurs à Pied près de la « Butte aux Anglais »... Jusqu'au 18 février 1915, Clément et son régiment restent sur ce secteur, alternant les périodes en première ligne, surtout occupées en travaux de défense, et les périodes de repos « aux casemates d'Ypres ».

Dessin et photo figurant le château d'Herenthage avant et après la Bataille d'Ypres.

Le 19, la situation évolue brusquement : « vers 6h l'ennemi attaque au nord du château d'Herenthage et s'empare de deux tranchées du 32ème R.I. » situées juste à gauche de celles du 77ème dans lesquelles se trouve notre Chevrolin. Aussitôt l'ordre est donné à sa compagnie de se porter en renfort du 32ème. « Avec le commandant du 32ème, le [lieutenant Hamon] commandant la 1ère compagnie du 77ème combine une attaque dont le signal est donné à 18h. Nouvelle attaque à 23h45 permettant d'avancer encore jusqu'à quelques mètres de la tranchée perdue. Nouveaux efforts à 5h45, 10h et 15h. Cette dernière attaque est enfin couronnée de succès : la tranchée perdue par le 32ème est reprise par le 77ème. Le lieutenant Hamon, le héros de l'affaire, est décoré de la croix de chevalier de la Légion d'Honneur »... Mais Clément n'assistera pas au « triomphe » de son lieutenant. C'est en effet au cours de l'un de ces assauts répétés des 19 et 20 février qu'il est grièvement blessé.

Evacué du champ de bataille, il est transféré au cours des jours suivants vers l'Hôpital Anglais de Fécamp, en Seine-Inférieure. Il est admis le 24 dans cet hôpital bénévole de 105 lits installé dans l'ancien casino de la ville et dirigé par une Anglaise, lady Gladys Guernsey. Clément Biton s'y éteint dès le lendemain, 25 février, « à 5h du soir, des suites de ses blessures ». Un télégramme signé du médecin-chef arrive sur le bureau du maire de La Chevrolière le lendemain. Ainsi, sur les cinq hommes du Plessis envoyés au front, deux ne sont jamais revenus, morts à trois semaines d'intervalle et 600 kilomètres de distance au cours de ce bien triste mois de février 1915...

Après guerre, les parents de Clément restent au Plessis avec Benjamin, leur dernier fils, et Alphonse, leur aîné, qui, revenu sain et sauf, épouse Marie Choblet en octobre 1920. Quatre petits-enfants, Maria née en 1921, Etienne né en 1922, Paul né en 1924 et Jean né en 1927, tenteront d'égayer leurs vieux jours. Entre temps, la dépouille de Clément aura été rapatriée à La Chevrolière, le 29 juin 1922.

1 : photo publiée par Le Miroir du 18 avril 1915 (Source : http://guy.joly1.free.fr/periscope-de-tranchee-1915.html).

Mis en ligne le 24 septembre 2015

17 / 75 Octave BITON, le jardinier de la Civelière

Octave Louis Jean Martin Biton est né aux Halles le 11 novembre 1888. Ses parents sont de modestes cultivateurs. Octave n'a pas 7 ans lorsque son père meurt. Il se retrouve seul avec sa mère et doit chercher très tôt à « se placer » pour échapper à la misère. A 12 ans à peine, il quitte Les Halles pour La Thuilière où Jean Lhomelet l'engage comme valet de ferme. Cinq ans plus tard, en 1906, il travaille chez Paul Freuchet, fermier « aux Aubrais », comme on disait alors. Puis vient déjà le temps du service militaire qu'il accomplit au 93ème Régiment d'Infanterie, à La Roche-sur-Yon. Il y passe deux ans, du 6 octobre 1909 au 24 septembre 1911.

Deux indices nous permettent de savoir qu'Octave se tourne alors vers la culture maraîchère. En 1908, d'abord, quand il passe devant le Conseil de Révision, il ne se déclare pas « cultivateur » ou « domestique agricole » comme la plupart de ses congénères se trouvant dans la même situation, mais « jardinier », terme qui désigne alors précisément celui qui cultive les légumes. A la veille de la guerre, ensuite, on le retrouve chez Jean Lhomelet, 4 allée de la Civelière à Nantes. Or Jean Lhomelet, qui n'est autre que le fils de son premier patron de La Thuilière, a épousé deux ans plus tôt la fille de René Colbart, un petit maraîcher, propriétaire de l'une de ces nombreuses tenues qui occupent alors l’extrémité sud de la commune de Nantes, autour du quartier Saint Jacques et du quartier de Sèvres.

Mais Octave ne finira pas la saison. Il est rappelé le 3 août 1914 et doit rejoindre La Roche-sur-Yon. Le 93ème R.I., acheminé par voie ferrée, arrive à Reims le 8 août. Le régiment monte alors vers la Belgique qu'il atteint après huit jours de marche. Il prend part à l'effroyable bataille de Maissin le 22, puis au repli général vers la Champagne. Octave participe alors à la bataille de la Marne au cours de laquelle son camarade de régiment, Léon Doré, trouve la mort. Puis ce sont les marches forcées jusqu'à Compiègne où le régiment monte dans les trois trains qui vont le conduire sur le front de la Somme, entre Albert, La Boisselle et Beaumont-Hamel.

Le 19 janvier 1915, après plus de trois mois dans les tranchées picardes, Octave passe avec plusieurs de ses camarades au 120ème Régiment d'Infanterie. Les pertes énormes subies au cours des premiers mois de la guerre obligent déjà l’État-major à réorganiser de nombreux régiments en redistribuant une partie des effectifs. Octave rejoint le département de la Meuse où, à une quinzaine de kilomètres en arrière du front, le 120ème R.I. se reforme en intégrant des groupes de soldats venus de différents régiments. Pendant tout un mois, Octave et ses camarades échappent à l'enfer des tranchées. Ils cantonnent autour d'Aubréville et de Clermont-en-Argonne partageant leur temps entre marches d'exercice, revues et séances d'instruction.

Mais ce répit prend fin le 27 février quand le régiment reçoit l'ordre de monter au front dans le secteur du Mesnil-lès-Hurlus, dans la Marne. Le 28, à partir d'1heure du matin, les bataillons du 120ème R.I. entament, l'un après l'autre, une longue marche d'approche qui les conduit à prendre position, le soir venu, dans les tranchées situées à l'ouest de Minaucourt où de violents combats ont commencé le matin même. Le lendemain, 1er mars, le deuxième bataillon auquel appartient Octave, se porte, après « une marche pénible dans des boyaux détrempés par le dégel », à l'ouest de la ferme de Beauséjour. Le 2 mars, à 12h10, le deuxième bataillon reçoit l'ordre de se porter en 1ère ligne, occupée par le 87ème R.I., pour monter à l'assaut de la tranchée d'en face. Le dispositif d'attaque place la compagnie d'Octave, la 7ème, sur le flanc droit.

Le 2 mars, à 12h10, le deuxième bataillon reçoit l'ordre de se porter en 1ère ligne, occupée par le 87ème R.I., pour monter à l'assaut de la tranchée d'en face. Le dispositif d'attaque place la compagnie d'Octave, la 7ème, sur le flanc droit.

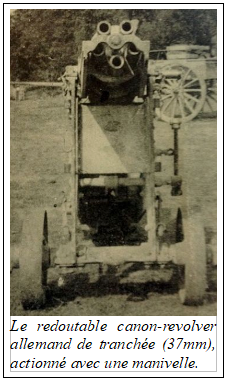

« Après une canonnade violente des tranchées ennemies à 13h20 », les hommes du deuxième bataillon se ruent à l'assaut. « L'attaque ne réussit que partiellement en raison du tir violent des mitrailleuses ennemies et d'un canon-revolver ». En fait, ce qui reste du deuxième bataillon s'est replié dans la tranchée de départ. A 19h15, après avoir reçu l'ordre de repartir à l'assaut, ils réussissent à prendre pied dans d'anciens boyaux de circulation allemands. Ce jour-là, le 120ème R.I. a gagné « 30 mètres »... et perdu 135 hommes ! Octave Biton, lui, a été gravement « blessé sur le champ de bataille » au cours du premier ou du deuxième assaut. Il meurt le jour même, à Saint Jean-sur-Tourbe, alors qu'on l'évacue vers l'ambulance.

Mis en ligne le 7 mai 2014

18 / 75 Henri BRELIERE, le fils du perruquier

Henri Georges Augustin Brelière est né au bourg de La Chevrolière le 25 septembre 1891. Son père, Martin Brelière, y est « perruquier », depuis 6 ou 7 ans, et sa mère, Marie Victorine Lhomelet, « cabaretière ». Henri a un frère, Charles, né 4 ans plus tôt. Au tournant du siècle, toutefois, pour des raisons inconnues, le couple abandonne peignes et ciseaux, fillettes et chopines, pour se tourner vers l'agriculture. Martin laisse la coiffure des Chevrolins entre les mains de Pierre Morisson et Marie Victorine cède son fonds de commerce à Marie Chéneau, la femme de Stanislas, le tonnelier.

En 1906, on retrouve la famille Brelière à L'Audouet dont elle occupe l'unique maison, laissée peu de temps avant par Jean Delécrin. Lorsqu'il passe devant le conseil de révision, Henri, qui se déclare « cultivateur » est « ajourné à un an pour faiblesse ». L'année suivante, son état physique ne s'étant pas amélioré, il est « classé service auxiliaire pour musculature insuffisante et varices ». On le dirige vers le 20ème Escadron du Train des Équipages Militaires, à Versailles, où il est incorporé le 9 octobre 1913.

Le conducteur de 2ème classe Brelière ne connaîtra plus la vie civile. Affecté à la 1ère compagnie, composée de 295 hommes, 4 officiers et 450 chevaux, il quitte Versailles dès le 2 août 1914 pour le secteur de Nancy et de Toul où il restera jusqu'au 23 septembre. La mission de cette compagnie consiste essentiellement à approvisionner les différents régiments du front lorrain en pain, en « boîtes de viande de conserve » et autres vivres. Plus rarement, elle transportera aussi des munitions ou des matériaux pour l'aménagement des tranchées. Il lui arrivera même, exceptionnellement, de faire du transport de troupe.

Le 24 septembre, Henri et sa compagnie embarquent à bord de plusieurs trains pour prendre la direction de la Somme. Hommes, chevaux, fourgons et chariots débarquent à Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise, puis remontent vers Orville où ils vont jouer le même rôle qu'en Lorraine jusqu'au 3 novembre. Le 4, la 1ère compagnie du 20ème E.T.E.M. reçoit l'ordre de monter en Flandre pour approvisionner les régiments engagés dans la première bataille d'Ypres qui vient de commencer.

Henri et sa compagnie resteront dans cette zone, entre Flandres françaises et belges, après la fin de cette terrible bataille. Du 12 au 15 février 1915, on procède à la vaccination de toute la compagnie. Est-elle aussi touchée par l'épidémie de fièvre typhoïde qui fait des ravages dans les tranchées depuis octobre ? Vraisemblablement. Toujours est-il, coïncidence troublante, que le lendemain même, 16 février 1915, Henri est transporté à l'hôpital temporaire de Zuydcoote, près de Dunkerque. Un mois plus tard, le médecin-chef fait prévenir ses parents qu'il nourrit à son égard de « graves inquiétudes ». De fait, Henri Brelière meurt de « maladie », sans plus de précision, le 26 mars 1915.

Mis en ligne le 15 mai 2014

19 / 75 Georges ALBERT, le petit cousin du maire

Georges Pierre Emmanuel Albert voit le jour à Passay le 11 août 1890. Il est le quatrième et dernier enfant d'un couple de marchands de volailles, Eloi Albert et Marie Anne Brochet. Leur affaire est de quelque importance puisque deux domestiques, dont une « plumeuse », vivent sous leur toit. Toutefois, Valentine, Eloi, Rogatien et le petit Georges, qui n'a alors que 5 ans et demi, ont le malheur de perdre leur mère en janvier 1896.

En octobre 1898, leur père se remarie avec Anne Duaud et devient, en 1900, conseiller municipal, siège qu'il occupera pendant plus de trente ans. Il faut remarquer à ce sujet que sa première épouse était apparentée aux Béranger : elle était la nièce d'Eloi Béranger, maire de 1876 à 1892, et la cousine germaine d'Emmanuel Béranger qui sera maire de 1906 à 1929.

Après avoir quitté l'école, Georges entre en apprentissage chez Henri Douaud, menuisier au bourg de La Chevrolière. Puis vient le temps du service militaire qu'il effectue à Fontenay-le-Comte, au 137ème Régiment d'Infanterie, du 1er octobre 1911 au 27 novembre 1913. Son retour à la vie civile est de courte durée puisqu'il est rappelé le 3 août 1914.

Au début du conflit, le 137ème R.I. suit le même parcours que les autres régiments de l'Ouest et subit, comme eux, de lourdes pertes : bataille des Frontières avec, en particulier, les combats de Maissin, le 22 août, et ceux de Chaumont-Saint Quentin, le 27, repli en Champagne et bataille de la Marne, autour de Normée, au début septembre, puis glissement vers la Somme à la fin septembre, combats d'Albert et de La Boisselle, début de la guerre de tranchées en octobre dans le secteur de Hamel.

A la fin décembre, Georges quitte le front de la Somme pour celui de l'Argonne. Avec 193 de ses camarades, il passe au 147ème Régiment d'infanterie qui a besoin de renforts. Ils arrivent à Florent, dans la Marne, le lendemain de Noël, puis montent au cours des jours suivants dans les tranchées du sinistre bois de La Grurie. Ils y restent, sous la pluie et dans la boue, jusqu'au 16 janvier 1915. Relevé alors par le 151ème R.I., le nouveau régiment de Georges est envoyé à l'arrière, à Charmantois, pour une « période de repos et de réorganisation ». Le régiment, qui a compté 594 tués et 1753 blessés en quatre mois, y reste du 20 janvier au 19 février.

Le médecin-major Mialaret en profite pour procéder aux trois vaccinations antityphiques. Le 27 janvier, le général Joffre en personne visite les cantonnements et « passe devant le front des bataillons qui forment la haie sur son passage ». Georges et ses camarades ne restent pas inactifs ; les exercices succèdent aux « théories » et les manœuvres aux exercices. L'objectif n'est pas d'entretenir seulement les capacités physiques et militaires des Poilus mais aussi leur ardeur patriotique.

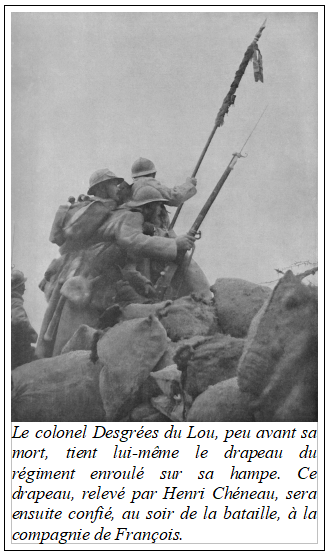

Pour preuve cette marche du 15 février dont le but est le village martyr de Sommeilles (Meuse), totalement incendié dans la nuit du 6 septembre 1914, où sept personnes dont quatre enfants avaient été sauvagement massacrés par l'ennemi. Voici la cérémonie à laquelle Georges et ses camarades participent au terme de cet exercice : « Les trois bataillons massés sur la place de l'église et dans les rues avoisinantes rendent les honneurs au drapeau que le lieutenant-colonel a fait placer sur le perron de la mairie en ruine. Cette cérémonie émouvante, à laquelle ont assisté tout en larmes les quelques rares habitants du village, femmes, vieillards ou enfants, avait été précédée de la lecture dans chaque compagnie d'une notice composée à cette intention et relatant fidèlement les atrocités commises par les Allemands dans ce malheureux village. »

Pour preuve cette marche du 15 février dont le but est le village martyr de Sommeilles (Meuse), totalement incendié dans la nuit du 6 septembre 1914, où sept personnes dont quatre enfants avaient été sauvagement massacrés par l'ennemi. Voici la cérémonie à laquelle Georges et ses camarades participent au terme de cet exercice : « Les trois bataillons massés sur la place de l'église et dans les rues avoisinantes rendent les honneurs au drapeau que le lieutenant-colonel a fait placer sur le perron de la mairie en ruine. Cette cérémonie émouvante, à laquelle ont assisté tout en larmes les quelques rares habitants du village, femmes, vieillards ou enfants, avait été précédée de la lecture dans chaque compagnie d'une notice composée à cette intention et relatant fidèlement les atrocités commises par les Allemands dans ce malheureux village. »

Le 19 février, le 147éme R.I. se met en mouvement pour remonter au front, au Mesnil-le-Hurlus, qu'il atteint le 26 dans la soirée. Du 27 février au 20 mars, Georges se retrouve à nouveau plongé dans les terribles combats de première ligne au cours desquels tombent, autour de lui, plus de 150 de ses camarades. Le 20 mars, le 147ème est relevé et prend la direction de la Meuse, par Souilly et Sommedieue qu'il atteint le 1er avril. C'est sans doute autour de cette date que Georges Albert tombe malade et qu'il est transféré à l'hôpital temporaire n°13 de Verdun, situé à une quinzaine de kilomètres. Il y meurt de « maladie », sans autre précision, le 16 avril 1915.

Ses deux frères auront plus de chance. Ils survivront à la Grande Guerre. Eloi, l'aîné, s'installera comme boucher à Nantes et Rogatien, suivant les traces de son père, comme marchand de volailles à Passay. En 1923, Rogatien aura un fils qu'il appellera Georges...

Mis en ligne le 22 mai 2014

20 / 75 Emile LEBEAUPIN, le meunier de Passay

Le jour de l'An 1882, naît à Tréjet Emile Jules Jean Marie Lebeaupin, deuxième enfant d'un couple de cultivateurs, Louis Lebeaupin et Françoise Perraud. Quelques années plus tard, une fille, Germaine, vient compléter la famille avec laquelle vivent aussi l'oncle Auguste et la tante Marie, frère et sœur célibataires du chef de famille.

Emile devient tout naturellement cultivateur et travaille sur l'exploitation familiale jusqu'à son mariage, en 1906. Entre temps, le conseil de révision l'a ajourné à deux reprises pour « faiblesse », en 1903 et 1904, avant de l'affecter aux Services Auxiliaires, sans doute à Nantes, en 1905. Il est libéré et passe dans la réserve le 1er octobre 1906. Il vient alors d'épouser, le 16 juillet, Reine Mélanie Alexandrine Josnin qui, à déjà 30 ans, habite à Passay chez ses parents, Julien Josnin, marchand de poisson, et Anne Albert, épicière.

Emile quitte alors Tréjet pour le village de son épouse. L'année suivante, le père d'Emile, Louis Lebeaupin, rachète l'un des trois moulins qui fonctionnent encore à Passay et en confie l'exploitation à son fils. Où ce cultivateur de 25 ans a-t-il appris à manœuvrer le guivre et à régler le babillard ? Peut-être auprès de Rogatien Biton qui tient alors le moulin du Grand Cartier, ou de Jean Lemerle, son nouveau voisin du moulin du Puits. En 1908, Reine met au monde un petit Emile, et, en 1910, une fille prénommée Marie. Pour l'aider à faire tourner son grand moulin à trois niveaux et deux paires de meules, Emile peut compter sur Athanase Alliens, un « garçon meunier » originaire de Paulx.

Devant son moulin, à Passay, vers 1912 : Emile et Reine, à gauche, leurs enfants Emile et Marie, au centre, avec leurs grands-parents (Source : Les Moulins de Grandlieu, SHPR, 2010).

Quand la guerre éclate, Emile Lebeaupin, auxiliaire réserviste de 32 ans, n'est pas rappelé tout de suite. Cependant, l'hécatombe imprévue de l'été 1914 amène déjà les autorités militaires à s'inquiéter du recrutement d'effectifs supplémentaires. Emile va en faire les frais. Il est convoqué devant la commission spéciale de réforme de Nantes, le 5 novembre, qui le fait passer dans le service armé et, dès le 22, il est rappelé. Emile quitte alors son moulin, ses jeunes enfants de 4 et 6 ans, sa femme enceinte d'un troisième, et rejoint le dépôt du 65ème Régiment d'Infanterie, à Nantes.

Après une courte période de classes, Emile est envoyé au front le lendemain de son 33ème anniversaire. Il rejoint son régiment qui combat alors dans la Somme, au nord d'Albert. Il est affecté au 3ème bataillon qui vient d'être relevé et se trouve au « repos ». Emile est en deuxième ligne, le 18 janvier, à quelques kilomètres de La Boisselle, lorsque François Barillère est gravement blessé et que plusieurs autres soldats chevrolins sont portés disparus. Le 26 janvier, Emile et une partie de son régiment sont passés en revue par le général de Castelnau, puis par le général Joffre, le 1er février.

A partir de cette date, son bataillon va alterner, tous les sept ou huit jours, une période dans les tranchées de première ligne et une période de cantonnement à l'arrière. Février, mars, avril et mai s'écoulent selon ce rythme inexorable. Tenir huit jours de plus face à la mort toujours menaçante, puis récupérer pendant huit jours, puis remonter... C'est ainsi qu'arrive le 6 juin et l'annonce d'une attaque massive programmée pour le lendemain.

Il s'agit de reprendre aux Allemands le village d'Hébuterne situé à quelques kilomètres plus au nord, dans le Pas-de-Calais tout proche. Quatre régiments d'infanterie seront engagés : le 64ème, le 93ème, le 137ème et le régiment d'Emile, le 65ème. Le 6 juin au soir l'artillerie française prépare le terrain par un pilonnage des positions ennemies. A 22h30, les trois bataillons du 65ème se mettent en mouvement et arrivent sur leurs positions de départ à 2h du matin. Nous sommes le 7 juin. A 5h précises, les trois autres régiments lancent l'attaque sur la ferme de Toutvent, s'emparent des premières tranchées ennemies et les dépassent ; le 65ème progresse dans leur sillage. A 7h, le bataillon d'Emile, le 3ème, est mis à la disposition du 93ème RI et rejoint, à couvert, la nouvelle première ligne.

Le lendemain, 8 juin 1915, à 9h, le 3ème bataillon est engagé à son tour : « il dépasse la tranchée allemande et atteint sous un violent feu d'artillerie lourde la ligne des boqueteaux 803 à 877 »... Le meunier de Passay, lui, ne connaîtra pas l'issue de la bataille. Il ne connaîtra pas non plus René, le deuxième fils que son épouse mettra au monde quatre mois plus tard... Emile Lebeaupin figure au nombre des 49 tués que son régiment enregistre ce jour là.

Mis en ligne le 5 juin 2014

21 / 75 François CORBINEAU, le grand frère

Le même jour et dans les mêmes combats de Toutvent, qui voyaient mourir Emile Lebeaupin, tombait un autre Chevrolin, François Corbineau, soldat, comme son jeune frère Georges, au 93ème Régiment d'Infanterie.

François Emile Jean Marie Corbineau est né à La Guillauderie le 23 novembre 1888. Il est le fils aîné de François Corbineau, un cultivateur de 30 ans, originaire de Chez Picard, alors sur la commune de Montbert, et de Marie Guilet. Bientôt deux autres fils viennent augmenter la fratrie : Georges en 1891 puis Fernand en 1895. François et ses frères, le temps de l'école passé, travaillent, sous la férule de leur père, à la ferme familiale située au delà de la route des Sables.

Après l'avoir ajourné pour « faiblesse », en 1909, le conseil de révision le déclare « bon pour le service » l'année suivante et François rejoint le 93ème Régiment d'Infanterie, à La Roche sur Yon, le 3 octobre 1910. Il y retrouve sans doute d'autres Chevrolins, comme Octave Biton incorporé un an plus tôt. Après deux ans de service militaire, il rentre à La Chevrolière le 25 septembre 1912 et retrouve la ferme paternelle.

François, célibataire de 25 ans, est rappelé dès le 3 août 1914 et rejoint le chef-lieu de la Vendée. Le 93ème R.I., acheminé par voie ferrée, arrive à Reims le 8 août. Le régiment monte alors vers la Belgique qu'il atteint après huit jours de marche. Il prend part à l'effroyable bataille de Maissin le 22, puis au repli général vers la Champagne. François participe alors à la bataille de la Marne au cours de laquelle son camarade de régiment, Léon Doré, trouve la mort. Puis ce sont les marches forcées jusqu'à Compiègne où le régiment monte dans les trois trains qui vont le conduire sur le front de la Somme, entre Albert, La Boisselle et Beaumont-Hamel.

François, célibataire de 25 ans, est rappelé dès le 3 août 1914 et rejoint le chef-lieu de la Vendée. Le 93ème R.I., acheminé par voie ferrée, arrive à Reims le 8 août. Le régiment monte alors vers la Belgique qu'il atteint après huit jours de marche. Il prend part à l'effroyable bataille de Maissin le 22, puis au repli général vers la Champagne. François participe alors à la bataille de la Marne au cours de laquelle son camarade de régiment, Léon Doré, trouve la mort. Puis ce sont les marches forcées jusqu'à Compiègne où le régiment monte dans les trois trains qui vont le conduire sur le front de la Somme, entre Albert, La Boisselle et Beaumont-Hamel.

D'octobre 1914 à mars 1915, les deux régiments vendéens, le 93ème de La Roche et le 137ème de Fontenay, restent sur ce même secteur, où ils se relaient régulièrement en première ligne. Le 1er mars 1915, le régiment de François se voit adjoindre une compagnie de mitrailleuses et, le lendemain, le général de Castelnau le passe en revue. Le 17 mars, le 93ème R.I. glisse vers le secteur d'Hébuterne et de La Signy, plus au nord. Il s'y trouve encore lorsque lui parvient, le 6 juin, l'ordre d'une attaque massive sur la ferme de Toutvent et le village d'Hébuterne.

Le 7 juin, à 5h, « malgré un tir de barrage exécuté par l'artillerie allemande en avant de [ses] tranchées, le régiment [de François] marche sur Toutvent en colonnes de colonnes doubles sans intervalle ». Dès 5h40, le succès est annoncé par les « signaleurs ». Pendant le reste de la journée, le 93ème, qui reçoit le renfort du bataillon d'Emile Lebeaupin, se contente de tenir ses nouvelles positions. Les trois Chevrolins, Emile, François et Georges, se sont-ils croisés, ce jour-là, dans les tranchées de Toutvent ? Personne ne le sait...

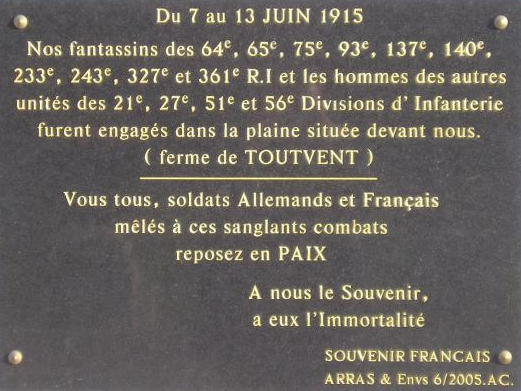

On sait, par contre, comment le lendemain, 8 juin 1915, Emile Lebeaupin a été tué. On sait aussi que François Corbineau a été « tué à l'ennemi » le même jour, mais on ignore dans quelles circonstances précises.  A-t-il été tué pendant la fusillade, brève mais intense, qui a éclaté à 12h40, seul fait notable que nous rapporte le journal régimentaire ? Sous le képi, les 5 mm d'acier de la cervelière constituait une protection bien incertaine... Et Georges ? Se trouvait-il à proximité de son frère ? Comment a-t-il appris la mort de son aîné ? Comment réagira-t-il, quatre jours plus tard, quand leur régiment sera décoré de la Croix de Guerre avec Palme « pour ses combats héroïques à la ferme de Toutvent » ? Plaque commémorative, cim. nat. de Serre-Hébuterne

A-t-il été tué pendant la fusillade, brève mais intense, qui a éclaté à 12h40, seul fait notable que nous rapporte le journal régimentaire ? Sous le képi, les 5 mm d'acier de la cervelière constituait une protection bien incertaine... Et Georges ? Se trouvait-il à proximité de son frère ? Comment a-t-il appris la mort de son aîné ? Comment réagira-t-il, quatre jours plus tard, quand leur régiment sera décoré de la Croix de Guerre avec Palme « pour ses combats héroïques à la ferme de Toutvent » ? Plaque commémorative, cim. nat. de Serre-Hébuterne

Trois semaines après la mort de François, le 29 juin, l'officier-comptable du 93ème R.I. adresse cette lettre troublante au maire de La Chevrolière : « Monsieur Corbineau [père] a écrit au front pour avoir des nouvelles du soldat François Corbineau. La lettre me revient à l'instant avec la mention de la main du capitaine « tué le 8 juin 1915 ». Je n'ai pas voulu dans ces conditions retourner cette lettre à la famille et j'ai préféré vous la faire parvenir pour que vous la leur remettiez avec tous les ménagements possibles. » Ainsi, François père s'était inquiété de n'avoir aucune nouvelle de son fils aîné. Ainsi, Georges n'avait pas encore eu la possibilité d'annoncer la mort de son grand frère à ses parents. La possibilité, ou le courage...

Mis en ligne le 19 juin 2014

22 / 75 Georges THIBAUDEAU, le nouvel instituteur

C'est toujours au cours de la terrible bataille d'Hébuterne qu'un troisième Chevrolin, d'adoption celui-là, meurt le 9 juin 1915 à Colincamp, deux kilomètres à peine à l'ouest de la maudite ferme de Toutvent. Les documents hésitent sur le « genre de mort » dont il fut victime : certains le disent « tué à l'ennemi », d'autres, mort « des suites de blessures ».

Georges Louis Eugène Henri Thibaudeau est vendéen. Né à La Mothe-Achard, dans le quartier du Rainet, le 19 juin 1890, il est le fils que Jean Thibaudeau, « facteur des Postes », et Marie Rocard, tous deux âgés de 42 ans, n'attendaient sans doute plus. Georges n'a qu'une grande sœur, Marie, de onze ans son aînée.

Il fera bientôt honneur à l'école de Jules Ferry et, par là même, la fierté de ses parents. Les capacités du « petit dernier » les amènent, au prix de probables sacrifices, à l'envoyer au lycée. Georges quitte alors la petite maison familiale, sise au bord de la route de Nantes aux Sables, pour devenir pensionnaire. Rejoint-il le lycée de La Roche-sur-Yon ou le lycée d'Etat de Nantes qui prendra après guerre le nom de Clémenceau ? La question se pose puisque c'est à Guérande, en Loire-Inférieure, que Georges embrasse, en 1910, la carrière d'instituteur public. Le jeune maître d'école, qui a tout juste 20 ans, loge rue de Saillé, intra muros, chez François Simon, un collègue déjà chevronné qui a femme et enfant.

Au terme de cette première année scolaire, Georges est appelé à accomplir son service militaire. Il rejoint donc Nantes, le 10 octobre 1911, où il est incorporé au 65ème Régiment d'Infanterie. Promu caporal le 26 avril 1912 puis sergent le 1er octobre 1913, il est libéré le 8 novembre 1913. De retour à la vie civile, Georges Thibaudeau est immédiatement nommé à l'école publique de La Chevrolière, alors installée dans le bâtiment de la mairie. Cette affectation est-elle le fruit du hasard ou la traduction d'un souhait émis par le jeune maître de se rapprocher de la Vendée et de ses vieux parents ? Le train qui passe quotidiennement à La Chevrolière ne permet-il pas de rejoindre Legé puis La Roche-sur-Yon en moins de 3 heures ? Un indice semble corroborer la deuxième hypothèse ; le 15 février 1914, Georges passe de la réserve du 65ème R.I. à celle du 93ème R.I. caserné au chef-lieu de la Vendée.

En tout cas, à la fin de l'année scolaire 1913-1914, Georges s'apprête à rester à La Chevrolière. Peut-être même songe-t-il à s'y installer durablement. Sa fiche matricule nous informe en effet que, le jeudi 11 juin, il se déplace à la gendarmerie de Saint Philbert pour déclarer qu'il n'y est plus « résident » mais qu'il y « élit domicile », au bourg. Il ne sait pas encore qu'un tout autre destin l'attend et que la prochaine rentrée se fera sans lui...

Rappelé dès le 3 août, il « part aux Armées » le 5 et quitte La Roche-sur-Yon le 7. Il semble que, malgré son grade de simple sergent, Georges Thibaudeau se soit vu confier la fonction d' « adjudant de bataillon » pour l'ensemble du 2ème bataillon du 93ème R.I. La suite, on la connaît ; la bataille des Frontières, la bataille de la Marne puis la Somme, où Georges est encore promu sergent-major le 5 octobre 1914. Au cours des mois suivants, le patriotisme de notre instituteur ne se dément pas, comme le montre sa correspondance1.

La nouvelle de sa mort, le 9 juin, arrive à La Chevrolière en plein mois d'août. On peut imaginer que sa mémoire sera évoquée lors de la rentrée des classes du 1er octobre 1915 et qu'un certain nombre de petits Chevrolins se souviendront encore de lui...

1 : Emile Gabory rapporte dans son livre, Un département breton pendant la guerre, qu'on trouve dans le Bulletin des Membres de l'Enseignement du mois d'avril 1915 une lettre, très vraisemblablement signée par Georges Thibaudeau, qui décrit, depuis la tranchée où il se trouve, la réaction bruyante, ordonnée en sous-main par l'Etat-Major, à l'annonce de la reddition de Przemysl sur le front russe, le 22 mars 1915 : « Or vers 17h, notre commandant arrive tout courant, tout essoufflé : Przemysl s'est rendue : 50 000 prisonniers ; il faut nous f... de la g... des Boches ! Vite la nouvelle circule de poilu à poilu, et, allez-y. Eh ! les Boches, eh ! la choucroute ! Vous êtes f... ; 100 000 Autrichiens sont b..., tas de c... Et le concert dure un quart d'heure. Nos braves artilleurs ferment le banc, et crac, crac... le 75 arrose la tranchée d'en face. » Ce succès retentissant sera hélas bien éphémère puisque dès le 3 juin, moins d'une semaine avant la mort de Georges, cette ville, actuellement polonaise, sera reprise par les troupes austro-allemandes...

Mis en ligne le 3 juillet 2014

23 / 75 Henri CHEVALIER, l'ancien zouave du Mortier

Jeanne Guilbaud n'a pas vingt ans lorsqu'elle met au monde, le 26 décembre 1882, le premier des trois enfants que lui donnera Martin Chevalier, 31 ans, veuf de Joséphine Josnin dont il a déjà un fils de 5 ans prénommé Emile. Cet enfant qui vient de naître chez son grand-père, Jean Guilbaud, l'un des quatre fermiers du Mortier, est prénommé Henri Jean Martin. Il grandit à la ferme familiale en compagnie de son demi-frère Emile puis, bientôt, de son frère, Constant, et de ses deux sœurs, Aimée et Marie. Dès que l'âge le lui permet, il rejoint son père et son grand-père sur l'exploitation. A la mort de ce dernier, en 1902, la ferme repose sur ses épaules.

Alors qu'il a 20 ans et que se profile la perspective du service militaire, il dépose une demande de dispense pour « soutien de famille ». Le conseil municipal de La Chevrolière s'en saisit en mai 1903 : « Il est en effet le soutien réel de sa famille car son frère consanguin, qui est plus âgé que lui, étant issu du premier mariage du père Chevalier ne peut rester dans la maison paternelle où il y a quatre enfants du second mariage. Le père du réclamant est atteint d'une maladie incurable qui l'empêche de se livrer aux rudes travaux de l'agriculture ». Mais, malgré l'avis favorable du conseil municipal, sa demande de dispense est curieusement rejetée.

Henri Chevalier est donc appelé au service militaire le 27 novembre 1903. Ce blond aux yeux bleus est incorporé au 1er Régiment de Zouaves. Après avoir traversé la France jusqu'à Marseille, puis la Méditerranée, il arrive à Alger courant décembre. Il participe alors à des opérations de « pacification » dans l'Algérois jusqu'au 29 septembre 1906, date de sa libération.

De retour au Mortier, Henri épouse, sept mois plus tard, le 29 avril 1907, Germaine Lebeaupin, la sœur d' Emile, le nouveau meunier de Passay. L'année suivante, en 1908, Henri et Germaine ont un premier enfant, une fille prénommée Marie. A la fin de l'été 1909, Henri, désormais réserviste au 1er Régiment d'Infanterie Coloniale, effectue une période d'exercices à Cherbourg. Au Mortier, la vie suit paisiblement son cours et en 1912 Germaine met au monde des jumeaux, Henri et Emile.

C'est donc un père de trois enfants qui est rappelé le 11 août 1914, quand la guerre éclate. Henri Chevalier est affecté au 25ème Régiment d'Infanterie et doit rejoindre Cherbourg où se trouve son dépôt. Rejoint-il directement le gros de la troupe parti sur les frontières dès le 7 août ou fait-il partie du renfort de 1700 hommes qui le rejoindra le 31 août ? Nous ne le savons pas. Dans la première hypothèse, il aurait participer à la bataille de Charleroi, le 22, et à la bataille de Guise, le 29 ; dans la seconde, il aurait rejoint un régiment déjà décimé (1470 hommes manquaient à l'appel, le 22 août au soir !) et battant en retraite...

Ce dont on est sûr c'est qu'il participe à la bataille de la Marne. Lorsqu'elle débute le 6 septembre, le 25ème R.I., bien que peu engagé, se trouve à Montmirail, puis le 10 à Vert-la-Gravelle. Au matin du 25, quand commencent les marches forcées de la « course à la mer », on le retrouve près de Reims. Ce jour-là, Henri et son régiment marcheront 36 km jusqu'à Vézilly, où la nuit sera courte. Le lendemain, dès 2h30, on repart vers l'ouest pour atteindre Marizy-Saint-Mard après une marche de 40 km ! Le 27, le clairon sonne le rassemblement à 6 heures pour l'étape la plus longue : 50 km, mais « sans sac », jusqu'à Fresnoy-le-Luat... De là on prendra des trains vers Albert, dans la Somme, puis vers Beaurains, au sud d'Arras, où l'on fera front dans les tranchées à partir du 3 octobre. Henri et son régiment tiendront ces positions jusqu'au début de mai 1915. Le journal du 25ème R.I. ne signale aucune opération d'envergure pendant cette longue période, simplement des fusillades et des bombardements « ordinaires », avec leurs blessés et leurs tués quotidiens... Tout juste signale-t-il, à la date du 24 décembre 1914, qu'en cette « veille de Noël, on chante dans les tranchées françaises et allemandes » !

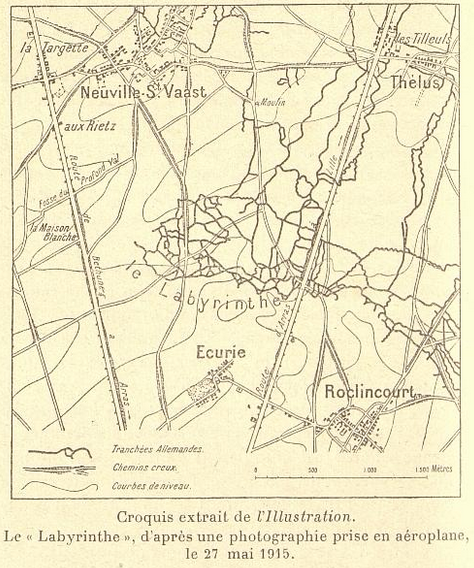

Le 9 mai 1915, commence, autour d'Arras, la première bataille d'Artois. Le 25ème R.I. se déploie alors sur le secteur de Ronville, Achicourt et Agny. Le 30 mai, il glisse au nord de la ville, vers Roclincourt. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le régiment d'Henri Chevalier est relevé par le 136ème R.I. Pendant trois jours, les hommes du 25ème cantonnent en retrait, à Agnez-lès-Duisans, et s'exercent au lancer de grenades. Le 7 juin, ils reprennent position dans le sinistre « labyrinthe de Roclincourt », ainsi appelé à cause de « l'enchevêtrement des tranchées et des boyaux nécessité par la progression dans une cuvette dominée par l'ennemi ».

Le 9 mai 1915, commence, autour d'Arras, la première bataille d'Artois. Le 25ème R.I. se déploie alors sur le secteur de Ronville, Achicourt et Agny. Le 30 mai, il glisse au nord de la ville, vers Roclincourt. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le régiment d'Henri Chevalier est relevé par le 136ème R.I. Pendant trois jours, les hommes du 25ème cantonnent en retrait, à Agnez-lès-Duisans, et s'exercent au lancer de grenades. Le 7 juin, ils reprennent position dans le sinistre « labyrinthe de Roclincourt », ainsi appelé à cause de « l'enchevêtrement des tranchées et des boyaux nécessité par la progression dans une cuvette dominée par l'ennemi ».

Le 10 juin 1915, une attaque générale est lancée à 21h mais, « contrariée par la pluie et par de violents bombardements jusqu'à minuit et une fusillade presque continuelle, cette attaque n'a pas donné ce qu'on en attendait […] Les pertes sont sérieuses. » Henri Chevalier figure parmi les nombreuses victimes de cette attaque manquée. La première bataille d'Artois se terminera, sans vainqueur ni vaincu, quinze jours plus tard. Henri n'aura été que l'un des 1300 hommes que le 25ème R.I. aura perdus tout au long de cette bataille inutile...

Au Mortier, Germaine ne sait pas encore qu'en moins de trois jours elle vient de perdre, coup sur coup, son frère et son mari... Elle n'apprendra la tragique nouvelle que le 11 juillet. Après la guerre, elle épousera Pierre Racineux, en 1920, et retournera à Tréjet, son village natal, avec ses trois enfants. Elle y aura encore un fils, Paul, en 1922, avant de devenir veuve, une seconde fois, en 1928...

Mis en ligne le 5 septembre 2014

24 / 75 Léon GUILET, le garçon de ferme de Villegais

Léon Pierre Jean Marie Guilet est né le 13 juillet 1894 à La Buchetière, où son père, Pierre, est depuis peu « propriétaire exploitant ». Sa mère, Marie, est la fille de Julien Prou, le fermier de La Métairie de L'Angle, où sont nés, avant Léon, René, en 1890, puis Pierre, en 1892. Mais René meurt à l'âge de 7 ans. L'année suivante, en 1899, Pierre et Marie Guilet ont un quatrième fils qu'ils prénomment Georges. Il semble que l'exploitation familiale rencontre alors des difficultés puisqu'au début du nouveau siècle les Guilet la quittent pour s'installer au bourg où on les retrouve « journaliers », en 1906.

Bientôt Léon est placé chez Joseph Brochet, à Villegais. Le peu qu'il gagne comme « domestique agricole » lui permet de venir modestement en aide à ses parents. Sonne alors pour lui, l'heure du service militaire. D'abord ajourné pour « faiblesse », il est finalement déclaré « bon pour le service » le 7 juillet 1914. L'annonce de son futur départ plonge ses parents dans l'inquiétude : comment vont-ils désormais joindre les deux bouts ? Depuis l'année précédente, ils doivent déjà se passer du soutien de Pierre, parti faire son service à Oran, en Algérie. Voici ce qu'on peut lire dans le registre des délibérations municipales à la date du 26 juillet 1914 : « Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de Pierre Guilet du Bourg, dont le fils fait partie du contingent à incorporer en 1914, qui réclame l'allocation journalière à titre de soutien indispensable de famille. Le Conseil après avoir délibéré émet l'avis par 6 voix contre 5 que la demande qui lui est soumise lui semble devoir être admise attendu que Guilet Pierre qui n'a pas de ressources a déjà un fils au régiment ; de plus sa femme qui ne jouit pas d'une bonne santé ne peut travailler régulièrement. »

Sur ces entrefaites la guerre éclate et, le 7 septembre, Léon est incorporé au 153ème Régiment d'Infanterie dont le dépôt s'est replié à Béziers. Moins de trois mois plus tard, Léon Guilet quitte le Midi pour rejoindre, avec d'autres jeunes recrues, le gros du régiment qui combat en Belgique, au nord de la ville d'Ypres. Il participe à l'attaque de Poelcapelle, le 11 décembre, attaque qui se solde par un cuisant échec. Entre les tués, les blessés et les disparus, le 153ème R.I. perd 700 hommes au cours de cette seule journée ! Dans les jours qui suivent, Léon passe au 96ème Régiment d'Infanterie positionné à quelques kilomètres de là, au sud d'Ypres. Il restera dans ces tranchées, de Voormezeele ou de Renninghelst, jusqu'au 2 février 1915, date à laquelle son régiment est enfin relevé par des troupes britanniques.

Sur ces entrefaites la guerre éclate et, le 7 septembre, Léon est incorporé au 153ème Régiment d'Infanterie dont le dépôt s'est replié à Béziers. Moins de trois mois plus tard, Léon Guilet quitte le Midi pour rejoindre, avec d'autres jeunes recrues, le gros du régiment qui combat en Belgique, au nord de la ville d'Ypres. Il participe à l'attaque de Poelcapelle, le 11 décembre, attaque qui se solde par un cuisant échec. Entre les tués, les blessés et les disparus, le 153ème R.I. perd 700 hommes au cours de cette seule journée ! Dans les jours qui suivent, Léon passe au 96ème Régiment d'Infanterie positionné à quelques kilomètres de là, au sud d'Ypres. Il restera dans ces tranchées, de Voormezeele ou de Renninghelst, jusqu'au 2 février 1915, date à laquelle son régiment est enfin relevé par des troupes britanniques.

Le 96ème R.I. quitte alors la Belgique pour rejoindre, à pied, la ville d'Amiens, où des trains l'attendent pour le transférer sur le front de Champagne. De nouvelles marches puis un trajet en « camions automobiles » l'amènent enfin à Somme Tourbe le 3 mars 1915. Dès le lendemain Léon et ses camarades montent en ligne dans le secteur si mal nommé de Beauséjour... S'ensuit une longue période de guerre de positions où l'on perd systématiquement le lendemain les quelques mètres que l'on a gagnés la veille... Mars, avril, mai s'écoulent ainsi dans l'incessante angoisse de savoir si on survivra un jour de plus...

A partir du 4 juin, les bombardements ennemis redoublent d'intensité. Le 9, les Allemands s'emparent à la baïonnette du saillant de la cote 196. Cette prise de position est inquiétante et l'on décide une contre-attaque pour le lendemain. Elle est lancée à 2h30... Une heure plus tard, alors que le soleil n'est pas encore levé sur la journée du 10 juin 1915, on déplore déjà de « lourdes pertes » dans les rangs français : 36 disparus, 171 blessés et 42 tués, dont Léon Guilet, 20 ans et 11 mois, à peine...

La nouvelle de sa mort ne parviendra au bourg de La Chevrolière que le 2 septembre. Lorsqu'on gravera son nom sur le Monument aux Morts, en 1921, ses parents auront déjà perdu trois de leurs quatre fils...

Photo d'un bataillon montant vers Ypres sur une route détrempée, décembre 1915

(Source : https://vivelerct.files.wordpress.com/).

Mis en ligne le 18 septembre 2014

25 / 75 Léon MAINGUET, l'engagé de La Freudière

Léon Jules Joseph Mainguet naît le 8 janvier 1892 aux Basses-Huguetières. Ses parents, Jules Mainguet et Marie Léontine Bredin, mariés depuis moins de deux ans, vivent et travaillent à la métairie du grand-père maternel, Louis Bredin. Au tournant du siècle, on les retrouve « journaliers » à La Buchetière, puis aux Basses-Haies. En 1906, Léon, fils unique de 14 ans, ne vit plus chez ses parents. Les Mainguet sont gens de peu et depuis quelque temps déjà, il a été placé comme « domestique » chez Emile Anizon, à Beausoleil.

Quelques années plus tard, Léon rejoint ses parents qui viennent d'être engagés par Georges Pépin de Bellisle. Les voici tous trois « jardiniers » à La Freudière, où ils vivent sous le même toit que le régisseur, Louis Bartras. Toutefois, en 1913, Léon, qui a sans doute d'autres ambitions, quitte la campagne chevroline pour signer à Nantes, le 1er avril, un contrat d'engagement de trois ans au 65ème Régiment d'Infanterie. « Engagé volontaire » au moment où la guerre éclate, Léon Mainguet part avec son régiment dès le 5 août 1914 pour débarquer à Châtel-Chéhéry, dans les Ardennes, le soir du 6.

Sur cette photo prise juste avant la guerre, le soldat Mainguet arbore fièrement

l'insigne de manche des tireurs d'élite (Collection V. Bazire. Tous droits réservés).

Bientôt, pour lui et ses camarades, c'est la bataille des Frontières, jusqu'en Belgique, le repli en bon ordre à travers la Champagne, la terrible bataille de la Marne, puis la « course à la mer » et les marches forcées du 21 au 25 septembre pour rejoindre la Somme au plus vite. A partir d'octobre, c'est la guerre des tranchées dans le secteur situé au nord d'Albert, l'affaire de Beaumont-Hamel en décembre, puis les premiers combats acharnés de La Boisselle, en janvier, au cours desquels tombe François Barillère, soldat, comme lui, du premier bataillon et de la quatrième compagnie. De février à juin, Léon et son régiment occupent toujours ce même secteur, à mi-chemin entre Amiens et Arras, à la limite de la Somme et du Pas-de-Calais, régulièrement relevés par le 64ème R.I.

Enfin, après quatre jours de préparation, le 7 juin 1915, une attaque massive est lancée pour tenter de faire bouger les lignes et de reprendre aux Allemands le village d'Hébuterne situé à quelques kilomètres plus au nord. Les deux régiments de Loire-Inférieure, les 64ème et 65ème R.I, et les deux régiments de Vendée, les 93ème et 137ème R.I, sont engagés dans cette opération d'envergure. Le deuxième jour de l'offensive, le 8 juin, dès « 5 heures, le premier bataillon [du 65ème] attaque la tranchée allemande 311 et s'y installe (60 prisonniers, 2 mitrailleuses [prises]). La progression est ensuite rendue très difficile (feux violents des mitrailleuses ennemies) » : Léon Mainguet vient d'être touché à l'aube de ce jour qui verra, quelques heures plus tard, mourir, sur le même champ de bataille, coup sur coup, deux autres Chevrolins, Emile Lebeaupin, puis François Corbineau...

Léon, lui, est évacué vers l'hôpital Saint Charles, à Amiens. Mais son état empire rapidement et le médecin-chef du pavillon Duvauchel fait prévenir ses parents, le 11 juin. Malgré la distance et l'inconnu que représente pour eux ce lointain voyage, Pierre Mainguet et Marie Léontine Bredin, simples « domestiques » de La Freudière, décident de se rendre à son chevet. Trop pauvres pour payer le prix du trajet, ils se font délivrer par le maire-adjoint, François Lemerle, un certificat d'indigence qui leur ouvre une réduction de 75 % sur les billets de chemin de fer. Nantes, Orléans, Paris-Austerlitz, Gare du Nord, Amiens et retour... Ils accomplissent ce voyage-éclair les 12 et 13 juin 1915. C'est la dernière fois qu'ils verront leur fils vivant...

Quelques jours plus tard, le 22, dans la matinée, un second télégramme leur annonce son décès survenu à 4h30. Cette fois, Marie Léontine se fait accompagner par l'oncle paternel de Léon, François Mainguet. Ils accomplissent la même démarche et le même voyage pour pouvoir assister à ses obsèques, « le 23 à 2 heures »...

Dans le courant de l'automne, les parents Mainguet toucheront les 300 Francs de la prime d'engagement de leur fils. Mais que vaut cette somme à côté de la perte d'un fils unique ? Et qui sait quelle fut la part du chagrin dans le décès prématuré, à 48 ans, de Marie Léontine, le 27 décembre de l'année suivante ?...

Mis en ligne le 2 octobre 2014

26 / 75 Constant BITON, le zouave de La Boulaie

Né le 10 janvier 1893 à La Boulaie, Constant Jean Marie Biton est le fils aîné de Jean Biton et de Marie Anne Jeanneau. La grande ferme familiale, achetée par l'arrière-grand-père dans les années 1850, appartient aux frères Biton, grand-père et grand-oncle du petit Constant. Avec lui, La Boulaie compte désormais quinze habitants. Plus tard, la famille s'élargira encore avec la naissance de ses deux frères : Louis, en 1898, et Marcel en 1909.

Alors qu'il vient d'avoir 20 ans, Constant apprend que la loi Barthou, votée en juillet, allonge son service militaire d'une année entière. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, à la veille de son départ « au régiment », son père tente d'obtenir, pour les trois longues années que doit durer désormais son absence, « l'allocation journalière à titre de soutien de famille ». Mais le conseil municipal la lui refuse unanimement lors de sa séance du 26 octobre 1913. Les attendus, sans appel, de cette décision nous éclairent sur la prospérité de la famille : le père de Constant est un « fermier d'une aisance bien connue de tous, qui a acquis près de quatre hectares de terre labourable [supplémentaires] il y a trois ans », « son père et sa mère bien qu'âgés ne sont nullement à sa charge car ils ont des enfants très à l'aise, dont un fils est boucher et débitant au bourg de La Chevrolière et une fille [Angèle] établie dans une ferme [à La Girouardière] d'au moins trente cinq hectares, qui le cas échéant pourraient leur venir en aide ». Le conseil conclue que « Jean Biton supportera sans peine l'absence de son fils en raison de ses valeurs mobilières et immobilières »...

En décembre 1913, Constant quitte donc La Chevrolière pour la banlieue Est de Paris et le fort de Rosny-sous-Bois où il est incorporé au 4ème Régiment de Marche de Zouaves, 5ème Bataillon, 19ème Compagnie. Il est militaire depuis sept mois quand la guerre éclate. Le dimanche 16 août 1914, Constant et son régiment quittent la gare de Bercy pour arriver le soir même à la frontière belge. Après une progression prudente, le 4éme Zouaves prend position autour de Tarciennes le 22, et subit son baptême du feu le lendemain au cours de la bataille de Charleroi.

Puis c'est le repli, la bataille de la Marne, début septembre, et le mouvement vers l'ouest qui amène le 4ème R.M.Z. dans l'Oise, au nord-est de Compiègne. Le 25 septembre, à Tracy-le-Mont, Constant est blessé par une balle qui lui traverse le mollet gauche. Il est envoyé à l'arrière le temps nécessaire à son rétablissement. Un mois après sa blessure, son régiment, alors dans l'Aisne, « reçoit l'ordre de prendre ses dispositions pour partir vers une destination inconnue ».

De fait, c'est en Belgique, à Lampernisse, dans le plat pays, que Constant rejoindra son régiment. En novembre, les zouaves combattent autour d'Ypres, à Saint Eloi, sur l'Iperlée... Les pertes sont nombreuses et les troupes épuisées. Le commandement est critiqué jusque dans le journal régimentaire où, après un énième redéploiement, le 11 décembre, on peut lire cette phrase étonnante : « ce chassé-croisé d'unités, aussi fâcheux du point de vue du combat qu'au point de vue administratif et moral aboutit à un abus des troupes dont l'état matériel et moral est ignoré de ceux qui les emploient »... Le régiment est enfin mis au repos du 22 au 31 décembre, autour de Poperinghe et de Cassel. Le 1er janvier 1915, le 4éme Zouaves, placé provisoirement « en réserve d'armée », redescend dans l'Oise, à Tricot et Magnelay, pour y suivre une période d'instruction et de répit bien mérité.

Le 17 janvier, il embarque dans les trains qui le conduisent à Dunkerque. Puis, de là, il repasse en Belgique et remonte en ligne au début février. Le régiment de Constant ainsi que le 1er Zouaves ont reçu pour mission de verrouiller le passage de l'Yser, le long de la Mer du Nord. C'est dans ces paysages froids et humides, de polders et de dunes, que Constant Biton passera les derniers mois de sa vie. Le 4ème R.M.Z. s'installe durablement dans les tranchées situés « en avant de Nieuport ». Le 5ème Bataillon, dans lequel se trouve Constant, est relevé tous les quatre jours, en moyenne, par le 3ème et va alors cantonner, quelques kilomètres en arrière, à Coxyde-les-Bains ou à Oostduinkerke.

Cette vie de tranchée, à la fois dangereuse et monotone, est rythmée par les bombardements quotidiens qu'il faut supporter et par les corvées aussi répétitives que pénibles qui les suivent : déblayer, remblayer, réparer, colmater, remettre en état... jusqu'au prochain tir de l'artillerie ennemie ! Ces longues périodes, sans combat réel, pendant lesquelles il faut simplement tenir les positions persuadent peu à peu les soldats de leur impuissance et de leur extrême vulnérabilité. Chaque jour, inexorablement, quelques uns sont blessés ou tués par les tirs allemands. Après six mois de ce régime épuisant, ce sera le tour du zouave de La Boulaie...

Le 28 juillet 1915, « dans la matinée, vers 11h, un tir très violent, par du 150, est ouvert par l'ennemi sur notre première ligne dans le voisinage de la route de Lombartzyde, notre parapet est rompu en plusieurs points, en outre, un obus pénétrant dans un petit abri de tranchées détermine l'explosion des grenades et des bombes qu'il contenait »... Quand l'alerte est levée, vers midi, et qu'on essaie de remettre, une fois de plus, le secteur en état, on découvre, « enseveli » sous les décombres, le corps sans vie de Constant Biton...

Après la guerre, au cours des années 1920, les parents et les frères de Constant quitteront l'ancienne ferme familiale pour s'installer à L'Aubrais. C'est là que grandira le deuxième fils de Louis, né en 1922, auquel on aura évidemment donné le prénom de son oncle « Mort pour la France »...

Mis en ligne le 16 octobre 2014

27 / 75 Edouard GUILBAUD, l'infirmier du Bon Guéret

Armand Guilbaud était le fils du meunier de La Benêtière, en Pont-Saint-Martin. Après avoir travaillé dans plusieurs fermes des alentours, il rencontra la fille aînée du fermier du Bon Guéret, Angèle, et l'épousa au printemps 1884. Il vint s'installer dans la ferme de son beau-père, Martin Biton, et le jeune couple eut un premier enfant, baptisé Edouard Armand Marie, le 10 juin 1885.

Quelques années plus tard la famille s'agrandit avec la naissance de deux autres fils, Alexandre en 1887, puis Raymond en 1893. En dehors de l'agriculture, il semble que les époux Guilbaud aient momentanément trouvé un revenu complémentaire en prenant en pension de jeunes enfants, comme Marcel Leroux, un petit Parisien de 3 ans, que l'on retrouve chez eux en 1906.

Leur fils aîné, Edouard Guilbaud, travaille à la ferme familiale lorsqu'il passe devant le conseil de révision qui l'ajourne d'office pour « faiblesse », puis l'exempte définitivement en 1907, pour « affection cardiaque ». Cependant la « carrière militaire » d' Edouard ne s'arrêtera pas là. La guerre est mangeuse d'hommes et toutes les décisions de réformes et d'exemptions des années d'avant-guerre sont réexaminées à la fin de l'année 1914.

Edouard Guilbaud repasse devant le conseil de révision de Saint Philbert de Grand-Lieu le 14 décembre 1914 et se voit déclaré, cette fois, « bon pour le service auxiliaire ». Il ne sera rappelé qu'au printemps suivant, le 18 mai 1915, et affecté à la 11ème Section d'Infirmiers Militaires, en garnison à Nantes. Les soldats-infirmiers de ces S.I.M. sont mis à la disposition des hôpitaux militaires de l'Intérieur mais peuvent également être appelés, en fonction des besoins, à rejoindre les personnels de santé des ambulances et des hôpitaux de campagne situés à proximité du front.

Edouard, lui, ne quittera pas Nantes. Il se retrouve bientôt lui-même hospitalisé dans l'un des huit « baraquements Adrian » que compte l'Hôpital Militaire Baur, installé depuis octobre 1914 dans les jardins de l'Hôpital Saint Jacques, côté Loire. Moins de trois mois après son rappel sous les drapeaux, Edouard meurt le 4 août 1915 « à 5h30 », sans doute des suites d'une « péricardite chronique ».

Source : www.chu-nantes.fr/histoire-des-etablissements-hopital-baur

Ni ses frères, ni ses parents ne semblent avoir souffert, comme lui, d'une maladie cardiaque aussi grave. Certes, son frère Alexandre est momentanément réformé pour « cardialgie » en 1908 mais ce terme recouvre une affection mal définie à l'époque qui ne l'empêchera pas de traverser toute la guerre dans une unité combattante. On le retrouve d'ailleurs, après guerre, agriculteur à La Grand' Noë aux côtés de ses parents qui ont quitté Le Bon Guéret. Etant donné les causes de son décès, Edouard Guilbaud ne sera pas déclaré « Mort pour la France » mais figurera tout de même sur le Monument aux Morts de La Chevrolière.

Mis en ligne le 30 octobre 2014

28 / 75 Stanislas BOURON, le Tonkinois

Stanislas Victor Bouron n'est pas natif de La Chevrolière. Il voit le jour au bourg de Saint Philbert de Grand Lieu le 24 janvier 1888. Il est le fils de Jean-Marie Bouron, un maçon de 34 ans, et de Marie Victoire Etiemble, une jeune femme de 23 ans, originaire du Vieux-Bourg dans les Côtes du Nord. La famille Bouron vient s'installer à Passay dans les années 1890. Stanislas y passe son enfance en compagnie de sa sœur aînée, Eugénie, et des petits, Alphonse, Yvonne, Georges et Marie. Mais, comme dans toutes les familles nombreuses et modestes, l'enfance finit vite et Stanislas quitte le giron familial dès l'âge de 13 ans.

Que devient-il entre 1901 et 1906 ? Nous l'ignorons. Un indice toutefois nous permet de penser qu'il est sans doute allé vers la ville et le travail industriel puisqu'il se déclare « riveur » devant le conseil de révision. On le retrouve curieusement à Paris, dans le IXème arrondissement, au lendemain du jour de Noël 1906 : il vient d'y signer un contrat d'engagement de cinq ans « au titre du 4ème Régiment d'Infanterie Coloniale » ! Quelles raisons ont bien pu pousser ce jeune homme d'à peine 19 ans à un tel choix ? Que faisait-il à Paris ? Depuis combien de temps y séjournait-il ? Le mystère est entier...

Le 27 décembre 1906, Stanislas Bouron arrive à Toulon pour y devenir « marsouin » et faire carrière dans la « Coloniale ». Il passe au 8éme R.I.C. le 1er juin 1909 et embarque pour l'Indochine au cours de l'été. Toulon, Port-Saïd, le canal de Suez, la mer Rouge, la traversée de l'Océan Indien, le détroit de Malacca, la mer de Chine et enfin le port de Haïphong : le voyage dure alors plus d'un mois !

Stanislas débarque au Tonkin dans la moiteur de la saison des pluies. Il revêt alors le pantalon blanc et le célèbre casque colonial avant de passer aussitôt au 10ème R.I.C. et de partir en opération dès le 15 septembre. Cette région du nord de l'Indochine est en effet en état de guerre et le restera jusqu'en décembre 1912. Entre temps, le 20 février 1911, Stanislas, sans doute satisfait de son sort, s'était rengagé pour deux années supplémentaires. Le 1er novembre 1912, il passe au 3ème R.I.C. dans lequel il devient clairon, sept mois plus tard. Puis il signe un nouveau contrat de trois ans, le 7 août 1913, et repasse au 4ème R.I.C., le régiment de ses débuts.

Mais l'année 1913 est troublée par une recrudescence des attentats contre les Français et l'état de guerre est à nouveau décrété le 30 octobre 1913. Ce même jour Stanislas est affecté au 9ème R.I.C., caserné à Viet-Tri, à huit heures de bateau, au nord-ouest de Hanoï. Sans doute participe-t-il alors aux opérations de « pacification » dans les régions environnantes.

Cette « campagne militaire » n'est toujours pas officiellement terminée lorsque Stanislas Bouron se noie accidentellement au cours de l'après-midi du 10 août 1915 à Viet-Tri. S'est-il noyé dans les eaux de la Rivière Claire ou dans celles du Fleuve Rouge ? Au cours d'une opération ? D'un simple exercice ? D'une permission ? Les archives ne disent rien des circonstances de ce décès « par suite de submersion »...

Un télégramme du ministère de la Guerre arrivera à La Chevrolière dans la soirée du 15 août. C'est sans doute le lendemain que le maire ou son adjoint ira à Passay, rue des Moulins, porter la triste nouvelle aux parents de Stanislas qui n'ont plus alors avec eux que Marcelle, la petite dernière âgée de neuf ans : « Regret notifier décès accident Viétri-Tonkin 10 août soldat Bouron Stanislas Infanterie Coloniale informez avec ménagements et mes condoléances Bouron père domicilié La Chevrolière »...

Bien que n'ayant combattu ni les Allemands ni leurs alliés, son statut de militaire engagé en zone de guerre et la date de sa mort vaudront à Stanislas Bouron d'avoir son nom inscrit sur le Monument aux Morts de La Chevrolière.

Mis en ligne le 13 novembre 2014

29 / 75 Ambroise RICHARD, pêcheur de Grand Lieu